布鲁菌病:隐匿传播的公共健康威胁

发布时间:2025-07-15 浏览次数:193 分享:

近期,一位持续发热并伴有关节疼痛的患者被诊断为布鲁菌病,引发公众关注。这种被称为“波状热”的人畜共患病,常被误认为是普通感冒或风湿类疾病,其实早已在全球多个地区造成严重公共卫生负担。本文聚焦布鲁菌病的传播路径、临床特征与防治对策,提醒公众警惕这一“隐匿性”健康杀手。

发病范围广泛,春季为高发期

布鲁菌病是一种高度人畜共患性疾病,主要宿主包括牛、羊、猪、犬等哺乳动物。人类通过多个途径感染,包括:直接接触患病动物的组织、分泌物(如胎盘、羊水、乳汁)、吸入污染空气中的气溶胶颗粒,以及食用未经巴氏杀菌处理的奶类和乳制品,春季(3月-6月)因畜禽产仔和疫苗接种频繁,病例明显增多。但人传人情况极为罕见。

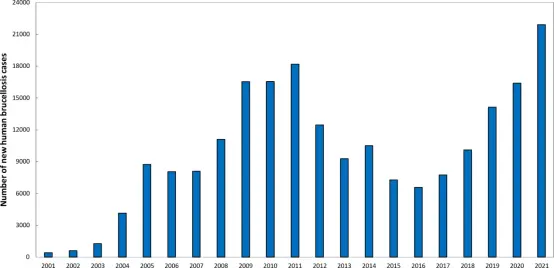

此外,屠宰场、实验室、养殖场和动物疫苗接种点属于高暴露环境,职业暴露已成为主要风险因素。值得注意的是,布鲁菌在环境中可存活数周至数月,在土壤、水和冷藏肉品中亦可维持致病性,从而增加了非直接接触的感染可能性。布鲁菌病主要流行于中东、南亚、非洲、拉美等资源匮乏地区。中国境内的内蒙古亦为重点疫区,高发人群集中在25至49岁劳动者,尤其从事畜牧、屠宰和乳品加工业者。

图1 2001 年至 2021 年内蒙古新报告的人布鲁氏菌病病例数[2]

症状多变,极易误诊漏诊

布鲁菌是一种典型的细胞内寄生菌,能穿透人体黏膜屏障并被巨噬细胞吞噬后生存下来,随后逃避宿主免疫系统清除。在细胞内,它通过IV型分泌系统、脂多糖结构(LPS)和BvrR/BvrS调控系统形成“布鲁菌空泡”(BCV),逃避溶酶体杀伤并在细胞器如内质网内复制扩散。

该机制使其具备长期潜伏和慢性感染能力,且能通过淋巴和血流系统播散至全身。受累脏器可包括骨骼系统(脊柱、骶髂关节)、泌尿生殖系统(睾丸、卵巢)、神经系统(脑膜、脊髓)甚至心内膜。宿主对其反应以慢性肉芽肿为主,常引发迁延不愈或复发性炎症。这一隐匿的发病过程导致临床上常被误诊为流感、风湿热、肺结核等,尤其在非流行区更易漏诊,延误治疗时机。

症状复杂多样,规范治疗防复发

布鲁菌病的典型症状包括午后发热、盗汗、关节和肌肉游走性疼痛,发热呈“波状热”特征,即间歇性高热与无热期交替出现。诊断需结合流行病学史、临床症状与实验室检测。血培养虽为金标准,但灵敏度受限、检测周期长;血清学方法如Rose Bengal试验、ELISA检测特异抗体是目前最常用的初筛手段;分子生物学方法(如PCR)则可提高早期和隐性感染的检出率。

参考文献:

[1] Qureshi K A, Parvez A, Fahmy N A, et al. Brucellosis: epidemiology, pathogenesis, diagnosis and treatment–a comprehensive review[J]. Annals of medicine, 2023, 55(2): 2295398.

[2] Liu S, Hu J, Zhao Y, et al. Prediction and control for the transmission of brucellosis in inner Mongolia, China[J]. Scientific Reports, 2025, 15(1): 3532.

来源:微生物安全与健康网,作者~教杨。