借萤火虫之光:AIE增强金纳米簇微球揪出食源病菌

发布时间:2025-07-14 浏览次数:252 分享:

食源性病原菌(如沙门氏菌)对公共健康构成严重威胁,低浓度即可引发感染,因此快速灵敏的检测技术至关重要。传统检测方法(如培养法、PCR)耗时或设备昂贵,而荧光检测技术虽具优势,但传统荧光材料(如有机染料)存在光稳定性差、毒性高等问题。金纳米簇(AuNCs)因低毒、光稳定性好等特性被广泛研究,但其荧光强度较低,限制了应用。聚集诱导发射(AIE)效应可通过AuNCs聚集增强荧光,但如何将其整合到免疫检测中仍具挑战。

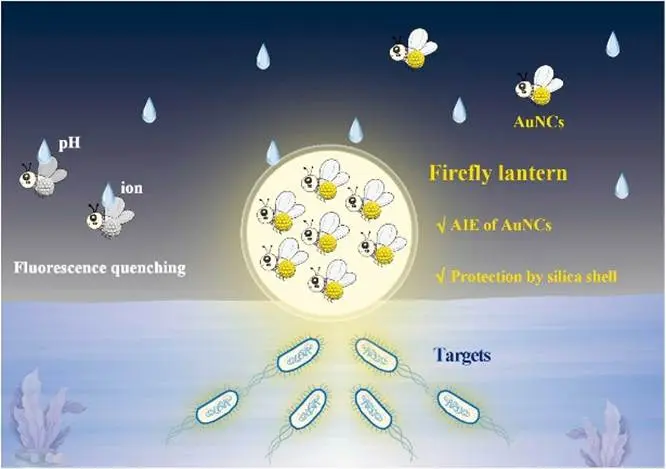

介孔二氧化硅纳米颗粒(DMSN)因高比表面积、可调控孔结构,成为理想载体,其径向孔道能高效负载AuNCs,通过AIE效应提升荧光强度。此外,AuNCs易受pH、金属离子等环境因素影响导致荧光淬灭,而二氧化硅外壳可保护AuNCs,提升稳定性。受萤火虫灯笼抵御环境干扰的启发,本研究设计了DAS微球,结合免疫磁珠分离技术,构建了兼具高灵敏度和稳定性的病原菌检测平台。

方案1.萤火虫灯启发的AIE增强AuNCs微球用于食源性致病菌的超灵敏检测的示意图。

研究内容

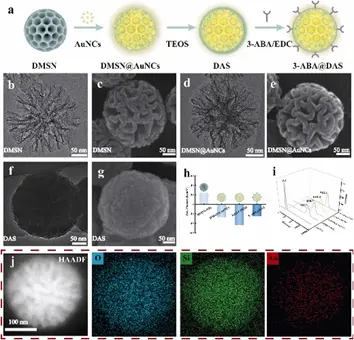

图1.DAS的合成

通过包裹AuNCs于DMSN内核,再包覆二氧化硅外壳,形成直径约247nm的均匀微球,HAADF-STEM和EDS证实AuNCs均匀分布于DMSN孔道中。

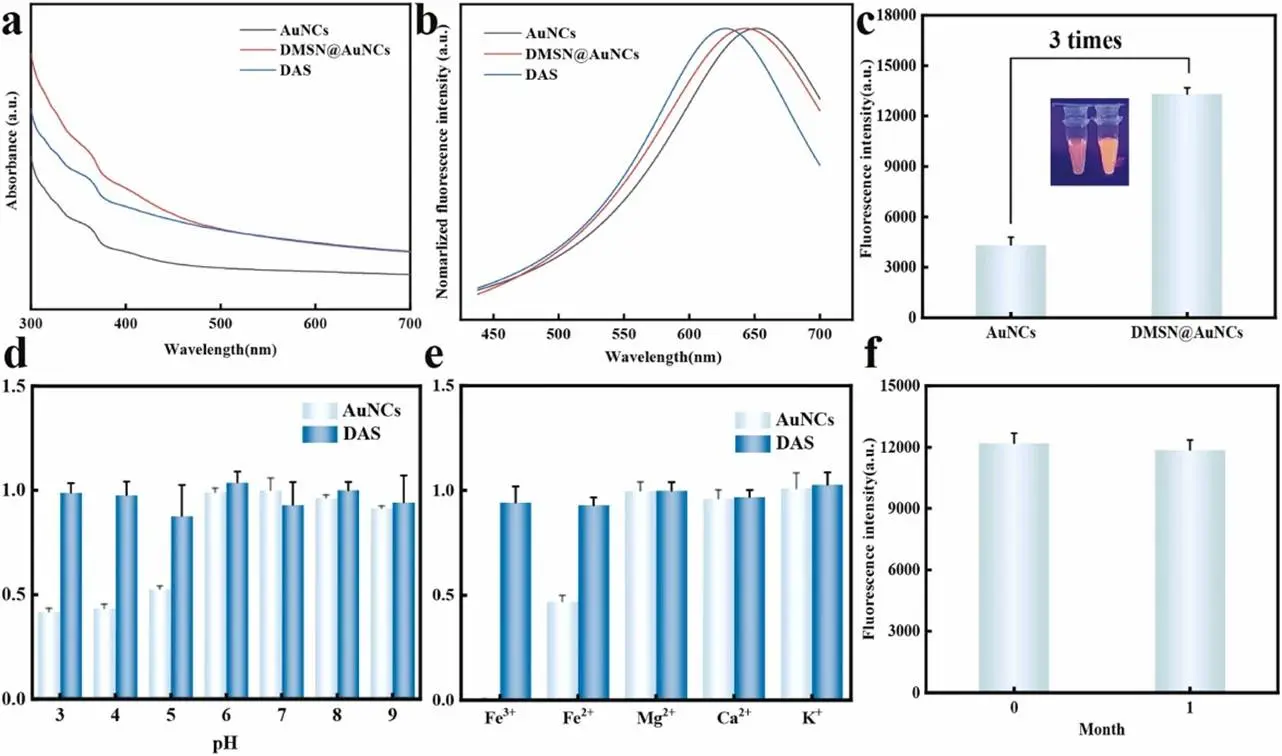

图2.DAS的合成与表征

TEM、SEM和HAADF-STEM图像显示DMSN具有径向孔道,AuNCs均匀分布于孔道中,二氧化硅外壳光滑致密;Zeta电位和动态光散射(DLS)证实修饰过程的成功。

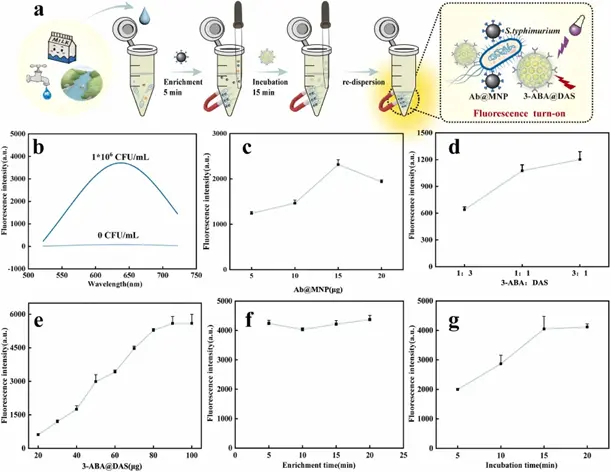

图3.基于das的鼠伤寒沙门氏菌荧光检测

DAS的荧光强度是游离AuNCs的3倍,绝对光致发光量子产率(PLQY)从2.10%提升至16.70%,归因于DMSN孔道中AuNCs的高密度聚集。

二氧化硅外壳使DAS在不同pH(4–10)、金属离子(如Fe³⁺、Mg²⁺)及长期储存(3个月)中保持荧光稳定,抗淬灭能力显著优于游离AuNCs。

Ab@MNPs捕获细菌后,ABA@DAS通过糖链结合细菌,形成“三明治”结构,荧光强度与细菌浓度正相关。最佳条件为pH8、15μgAb@MNPs、80μgABA@DAS、5min富集时间和15min孵育时间,确保最高检测灵敏度。

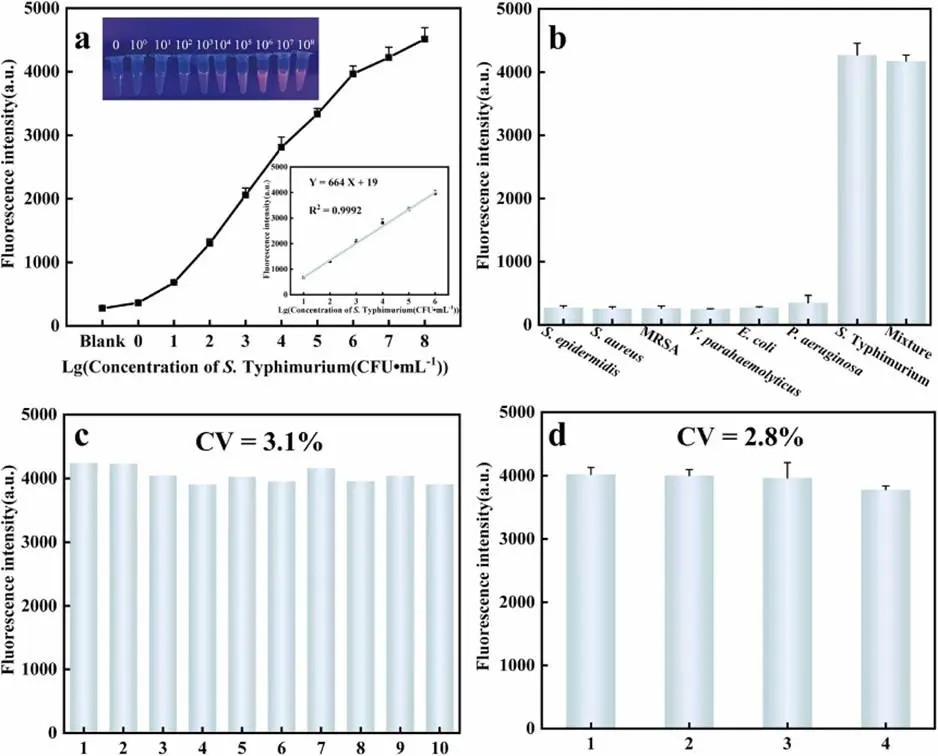

图4.检测性能与特异性

鼠伤寒沙门氏菌检测线性范围为10–10⁶CFU/mL,检测限(LOD)为3CFU/mL,优于多数已报道的荧光检测方法。对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等非目标菌无响应,批内变异系数(CV)为3.1%,批间CV为2.8%,显示良好重复性。

本研究受萤火虫灯笼启发,构建了AIE增强型DAS微球,结合免疫磁珠实现了食源性病原菌的超灵敏荧光检测。DAS微球通过DMSN孔道负载AuNCs增强AIE效应,并利用二氧化硅外壳提升稳定性,使检测限低至3CFU/mL,且在复杂食品基质中表现优异。该方法为病原菌检测提供了兼具高灵敏度、宽线性范围和抗干扰能力的新策略,未来可通过优化介孔结构提升AuNCs负载量,拓展至其他病原菌检测,并结合便携式设备实现现场快速分析。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.snb.2024.136584

来源:微生物安全与健康网,作者~占英。