从研发到生产过程中所使用的细胞株是否可替换?

发布时间:2025-08-11 浏览次数:36

在生物制药的研发到生产过程中,细胞株的替换理论上可行,但需满足严格的“技术可行性”“质量一致性”和“法规合规性”要求。以下是关键分析:

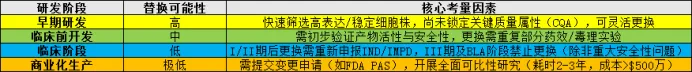

一、替换的可行性及阶段影响

二、替换的法规要求(以FDA为例)

1. 可比性研究(Comparability Protocol)

质量对比:分析关键质量属性(CQA,如糖基化、电荷异质性、聚体含量)是否等效;

工艺验证:证明新细胞株与现有生产工艺兼容(如纯化收率、病毒清除能力);

稳定性评估:加速/长期稳定性试验确认产品有效期不变。

案例:2016年Genentech将赫赛汀(曲妥珠单抗)生产从CHO-K1切换至CHO-S,耗时4年完成FDA审批。

2. 补充申请流程

PAS(Prior Approval Supplement):提交变更数据包(CMC、可比性报告);

审评周期:通常6-12个月,可能要求额外临床数据(如免疫原性监测)。

三、技术挑战与解决方案

![]()

四、替换的典型场景与案例

1. 正向替换(提升效率)

案例:Lonza将某单抗项目从CHO-DG44切换至GS Xceed™系统,产量从2g/L提升至8g/L,通过可比性研究保留原BLA批准;

2. 被动替换(解决缺陷)

案例:某ADC药物因原CHO细胞株内毒素超标,紧急切换至HEK293细胞,但需重新开展临床I期 。

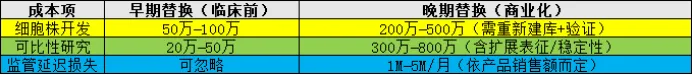

五、替换决策的经济性评估

结论:在临床III期前完成替换可节省90%以上成本,商业化阶段替换仅建议在重大质量/安全缺陷时启动。

六、替代方案建

1.早期锁定高表达株:采用平台化细胞系(如CHO-S或GS系统)减少后期变更需求;

2.预留工程化改造空间:使用CRISPR-ready细胞株(如Horizon CHOSource™),通过基因编辑优化而非完全替换;

3.模块化工艺设计:建立与多细胞株兼容的下游纯化策略(如通用Protein A填料)。

总结:细胞株替换虽具可行性,但需权衡科学、法规与经济风险。建议在研发早期通过“质量源于设计(QbD)”原则选择稳健细胞株,最大限度降低后期变更需求。

本文来源网络,版权归原作者所有,仅供学习参考,如有侵权请联系删除!