巨噬细胞“攻防战”新发现:ROS竟成沙门氏菌“隐身”帮凶

发布时间:2025-08-21 浏览次数:172 分享:

当人体免疫系统派出巨噬细胞围剿沙门氏菌时,一场意想不到的“反转”正在上演。最新发表于《iMeta》的研究揭示,巨噬细胞为杀灭细菌而产生的活性氧(ROS),反而会促使沙门氏菌形成一种特殊的“聚集体”结构,帮助其躲避免疫攻击和抗生素杀灭,成为反复感染的潜在源头。

图1 文献基本信息

被吞噬后,沙门氏菌快速“抱团”求生

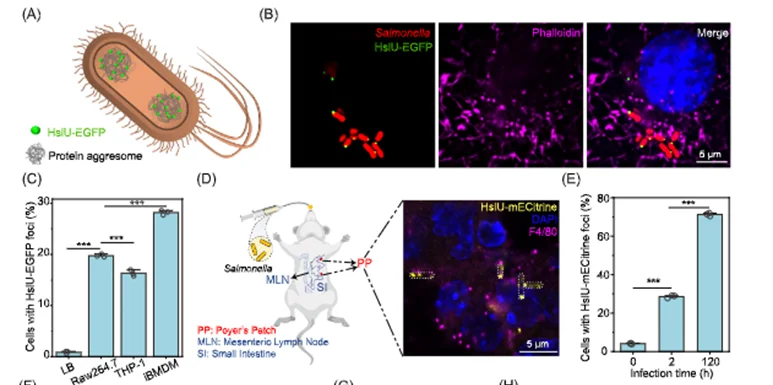

研究发现,沙门氏菌被巨噬细胞吞噬后,最快半小时内就会形成一种名为“聚集体”(aggresomes)的蛋白质凝聚物。这种结构由细菌内与能量代谢、蛋白质合成相关的关键蛋白通过“液-液相分离”方式聚集而成,如同细菌为自己打造的“安全屋”。

实验显示,在小鼠感染模型中,随着感染时间延长,携带聚集体的沙门氏菌比例大幅上升——从感染后2小时的29%飙升至120小时的71%。更值得注意的是,这种聚集体的形成与细菌的生长状态无关,即使在其他致病菌(如志贺氏菌、耻垢分枝杆菌)中也能观察到类似现象,说明这可能是细菌应对宿主攻击的通用策略。

图2 荧光显微镜图像显示沙门氏菌聚集体的形成

随着感染时间延长,这些“抱团”的细菌在小鼠肠道相关淋巴组织中比例显著增加,暗示其与细菌在体内的持久存活密切相关。

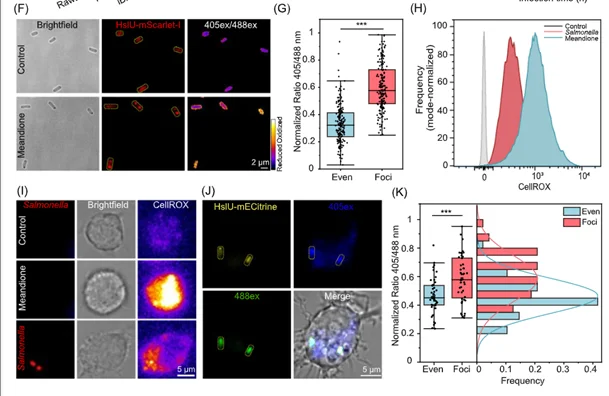

ROS:巨噬细胞的“双刃剑”,细菌的“聚集体催化剂”

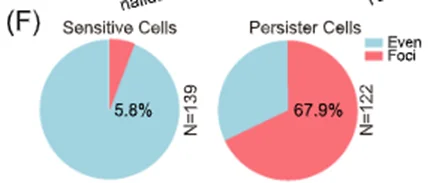

巨噬细胞产生的ROS本是杀灭入侵细菌的重要武器,但研究团队发现,它同时也是沙门氏菌聚集体形成的关键推手,实验中,ROS水平越高,细菌形成聚集体的比例就越高——被ROS处理的沙门氏菌中,含聚集体的细菌ROS水平是无聚集体细菌的1.8倍。

进一步实验证实,若用药物抑制巨噬细胞的ROS生成,或使用ROS合成缺陷型小鼠(Cybb⁻/⁻),沙门氏菌聚集体的形成会明显减少。这意味着,巨噬细胞的“抗菌武器”反而帮了细菌的忙,为其聚集体形成提供了“信号”。

图3 ROS促进聚集体形成

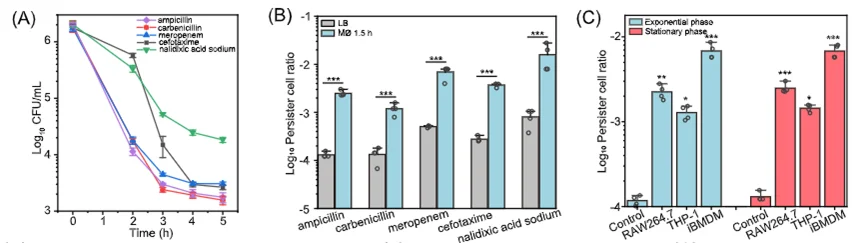

聚集体:细菌的“抗生素避难所”与“复苏密码”

聚集体的形成让沙门氏菌进入一种“休眠但有活力”的特殊状态:一方面,细菌代谢速率大幅下降,ATP水平降低近10倍,对氨苄西林等抗生素的耐受能力提升10倍;另一方面,其与入侵宿主相关的SPI-1基因仍保持高表达,更关键的是,这些“休眠菌”并非永久沉睡;当巨噬细胞的ROS水平随感染时间下降时,沙门氏菌会启动SPI-2基因表达,促使聚集体解体,细菌重新恢复生长和繁殖能力。这一发现解释了为何有些感染在抗生素治疗后会反复发作——聚集体中的细菌躲过药物攻击后,能在条件适宜时复苏。

在高浓度抗生素(氨苄西林)处理下,无聚集体的沙门氏菌迅速裂解,而含聚集体的细菌能存活下来;当环境中抗生素压力消失后,这些细菌会重新繁殖。

图4 巨噬细胞内沙门氏菌对抗生素的耐受性显著增强

图5聚集体阳性细菌是抗生素耐受的主要来源

原文出处:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/imt2.70059

来源:微生物安全与健康网,作者~蒙晓莹。