5 CFU/mL 超灵敏检测!点击化学赋能生鲜肉中大肠杆菌精准识别

发布时间:2025-04-30 浏览次数:342 分享:

食源性细菌性疾病近年显著增加,生食品易受微生物污染并引发多种严重疾病(如出血性结肠炎、伤寒等),世界卫生组织数据显示每年 2300 万人患病、5000 人死亡,且带来治疗成本上升、生产力下降等问题。传统细菌培养和 PCR 检测存在操作复杂、耗时长的局限,而比色技术因廉价便携成为新方向,纳米酶的引入则解决了天然酶热稳定性差的难题。

近日,沙特国王大学食品科学与营养系研究团队在《npj Science of Food》发表一项研究,提出结合点击化学与纳米酶技术的新型大肠杆菌检测方法,为生鲜牛肉中食源性病原体检测提供高效便捷方案。

该方法利用大肠杆菌在铜离子环境中的代谢特性,通过其将 Cu²⁺还原为 Cu⁺,触发炔基修饰的 Fe₃O₄@Au 纳米颗粒(尺寸 110 nm,海胆状结构)与叠氮基功能化的 Au 量子点(尺寸约 5 nm,球形)之间的点击化学反应,形成 “磁等离子体 - 量子点” 复合结构。这一过程通过磁性分离提高检测灵敏度,同时借助纳米酶协同效应放大比色信号。

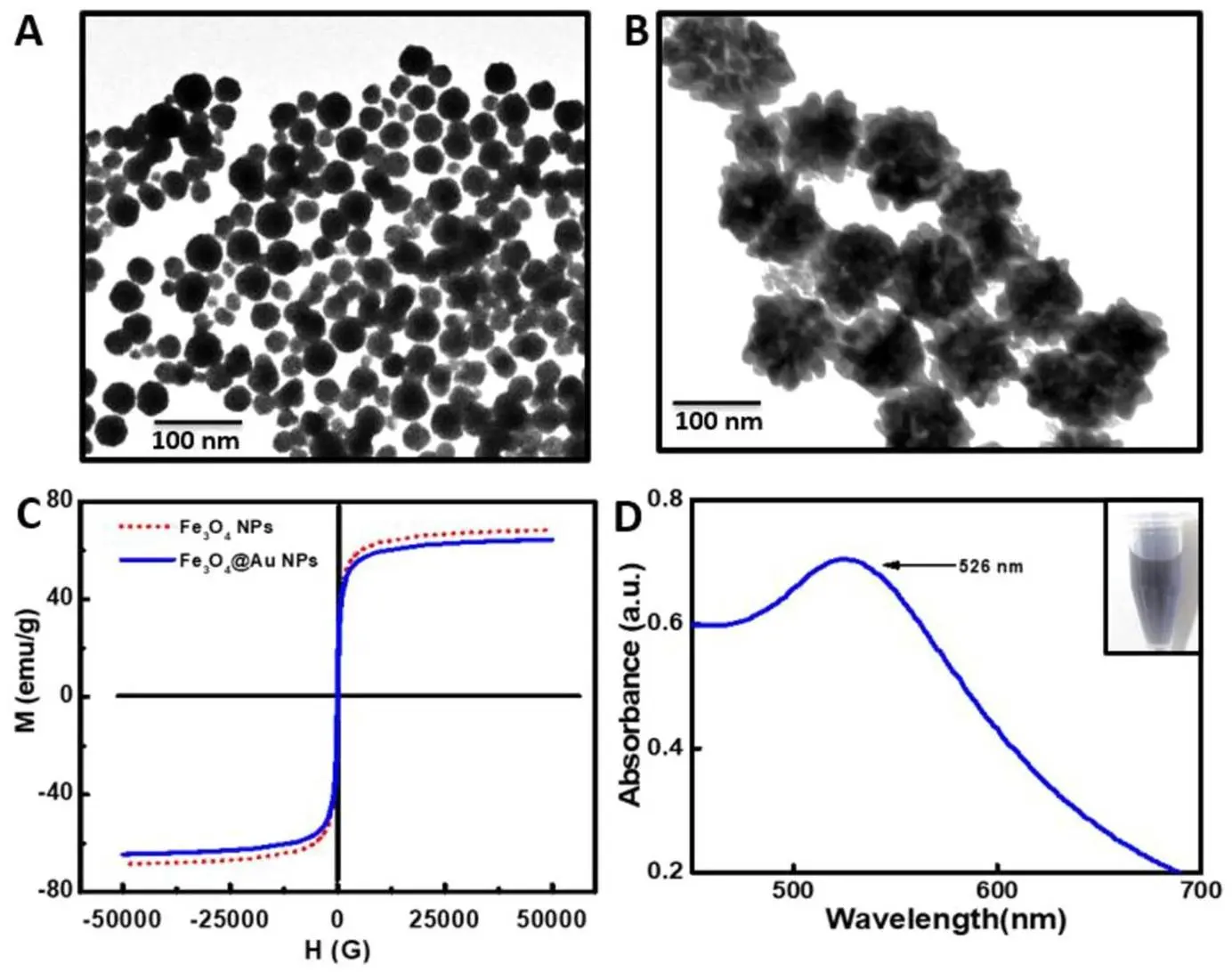

图 1:TEM 显示 Fe₃O₄纳米颗粒球形,Fe₃O₄@Au 呈海胆状;SQUID 显示 Fe₃O₄@Au 磁强度降低;紫外光谱显示 Fe₃O₄@Au 吸收峰 526 nm。

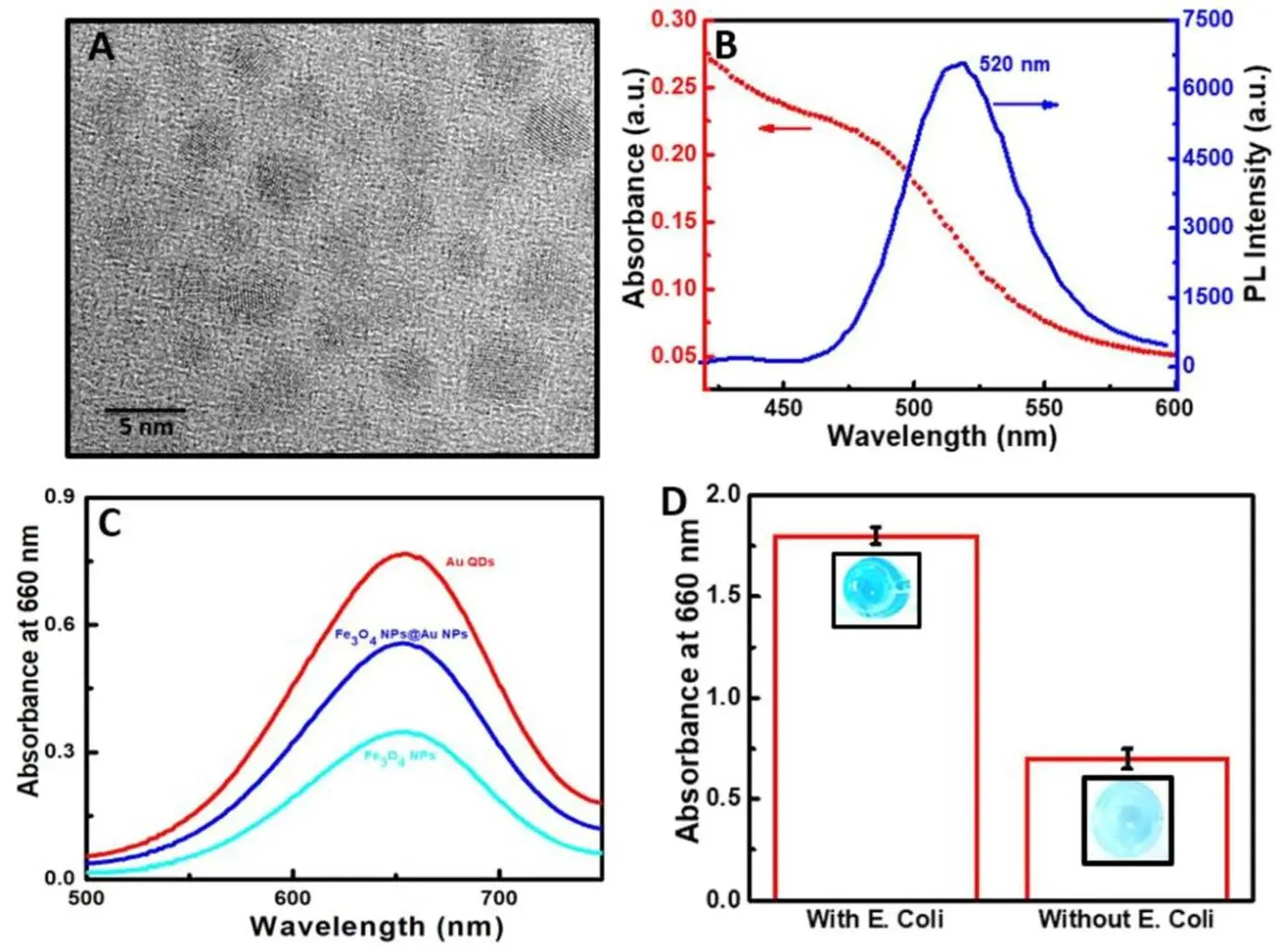

图 2:HR-TEM 显示 Au 量子点球形;光谱确认其吸光度 470 nm、发射峰 520 nm;大肠杆菌存在下纳米酶活性增强。

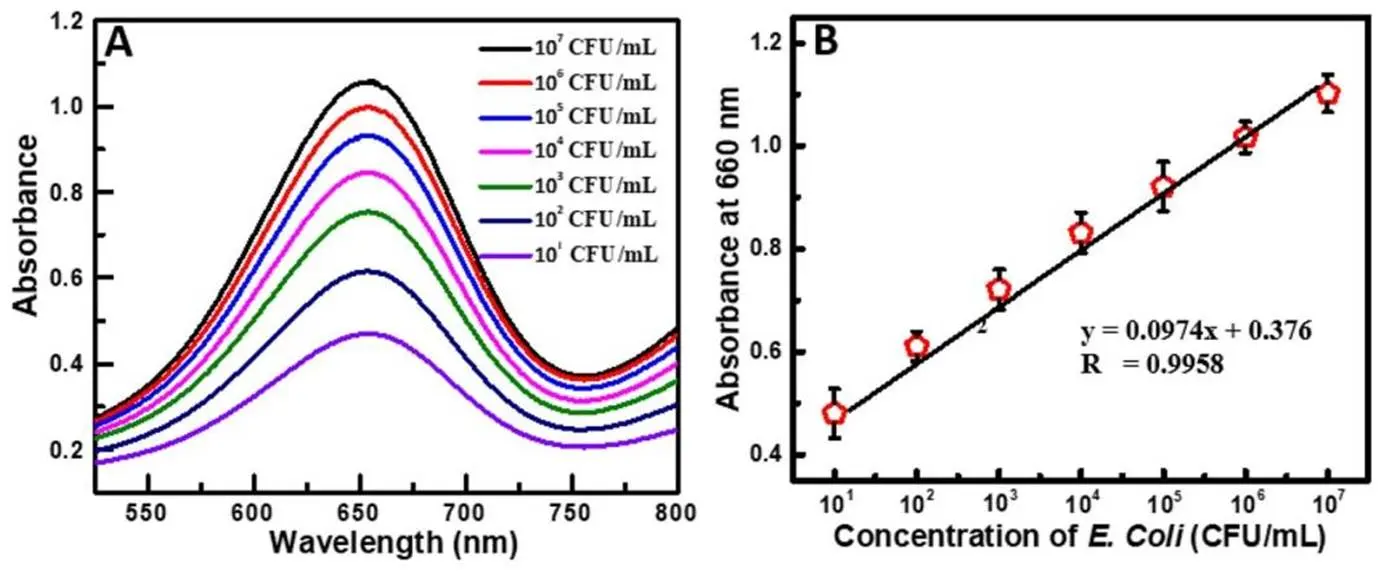

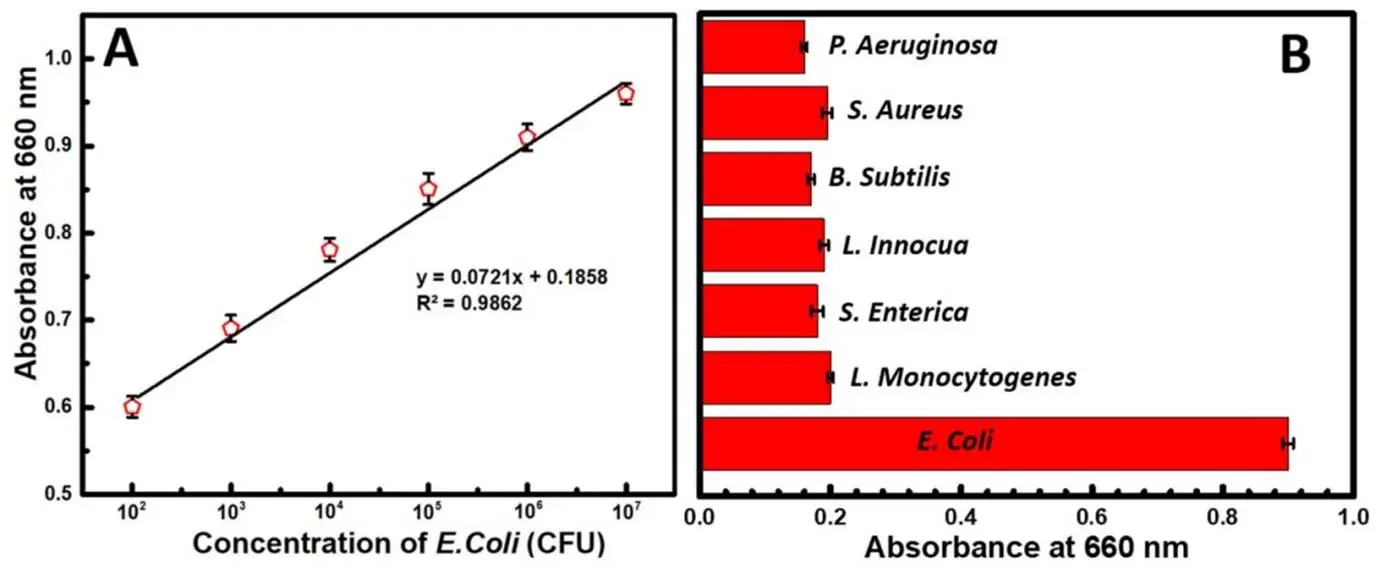

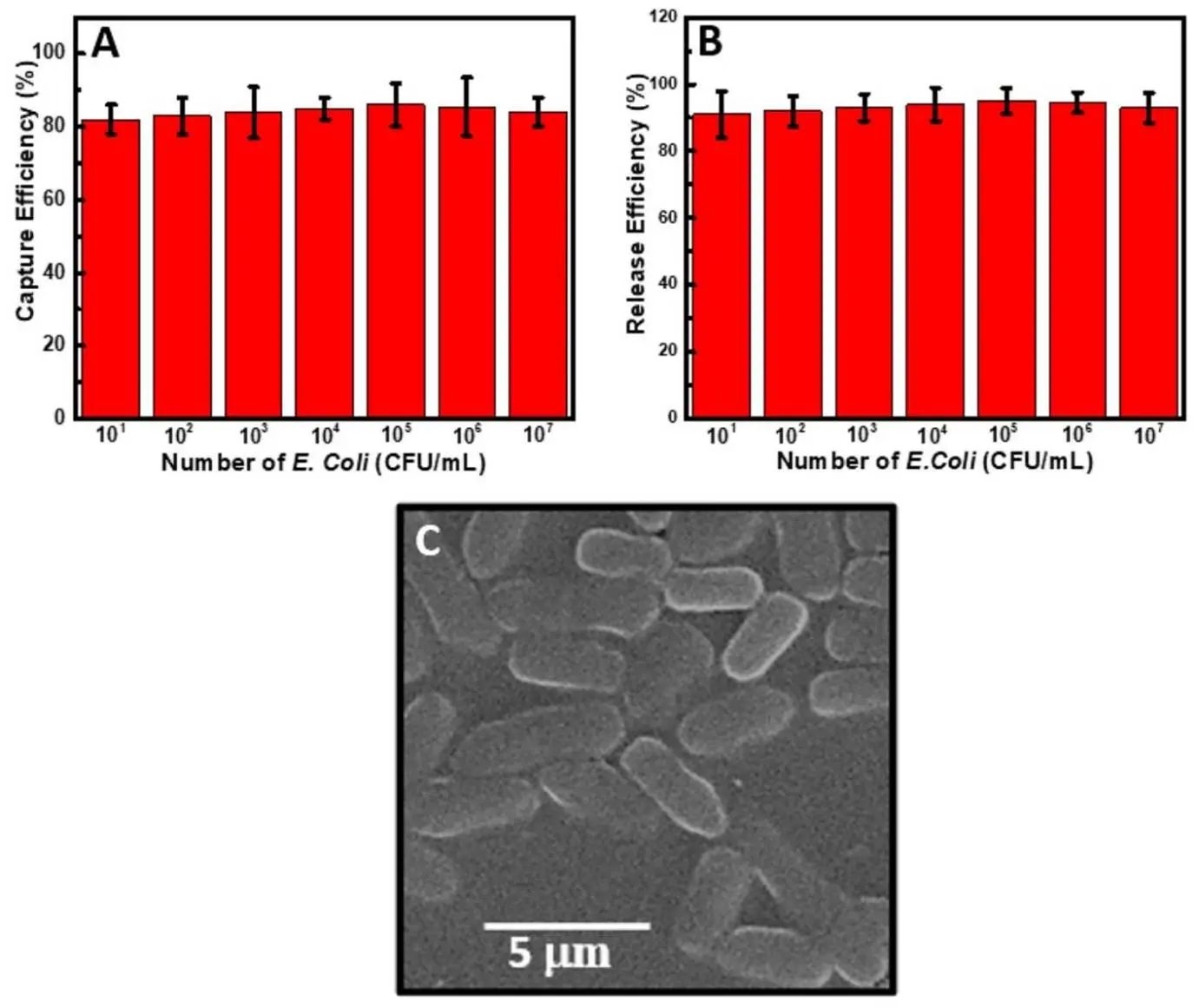

在检测性能方面,该方法在 PBS 缓冲液中的检测限(LOD)可达 5 CFU/mL,在加标生鲜肉样本中为 25 CFU/mL,优于传统培养法和 PCR 技术的操作复杂度与时间成本。选择性实验显示,与其他细菌(如单核细胞增生李斯特菌、沙门氏菌等)相比,该方法对大肠杆菌显示出显著信号特异性,抗干扰能力强。在加标牛肉样本中,回收率达 99.70%-100.62%,相对标准偏差(RSD)小于 3.3%,验证了其在复杂食品基质中的可靠性。

图 3:紫外光谱显示大肠杆菌浓度与吸光度线性相关,校准曲线算得 PBS 中检测限 5 CFU/mL。

图 4:加标牛肉中检测限 25 CFU/mL;选择性实验显示对大肠杆菌响应显著高于其他细菌。

研究涉及的纳米材料特性鲜明:Fe₃O₄@Au 纳米颗粒兼具磁性分离(通过 SQUID 验证磁性能)和等离子体特性(吸光度峰值 526 nm),海胆状结构增加抗体负载量;Au 量子点尺寸小(2-5 nm),纳米酶活性显著高于传统 Au 纳米颗粒,发射峰值 520 nm,与 Fe₃O₄@Au 形成协同催化效应。实验优化了反应条件,确定最佳反应条件为 pH 7.4、反应时间 20 分钟、Cu²⁺浓度 100 nM,结合 TMBZ/H₂O₂体系实现比色信号放大。

图 5:Fe₃O₄@Au 捕获效率超 80%,释放效率超 90%;SEM 显示大肠杆菌膜结构完整。

传统微生物检测方法存在操作繁琐、耗时久等局限,而基于纳米酶的比色技术因成本低、便携性强成为研究热点。本研究首次将点击化学与磁性分离、量子点纳米酶结合,实现 “检测 - 分离” 一体化,无需复杂仪器即可通过肉眼观察颜色变化(蓝色产物)初步判断结果,有望开发为便携式检测设备,适用于食品加工现场、农贸市场等场景的快速筛查。

参考文献:Alzahrani A. A novel strategy for Escherichia coli detection in raw beef in combination with click chemistry[J]. npj Science of Food, 2025, 9(1): 59.

来源:微生物安全与健康网,作者~徐礼龙。