快速检测致命细菌!新型纳米试纸条20分钟锁定食品中的大肠杆菌O157:H7

发布时间:2025-09-05 浏览次数:121 分享:

大肠杆菌O157:H7是一种高致病性食源性病原体,可通过污染肉类、乳制品等引发致命性出血性腹泻和溶血性尿毒综合征。传统检测方法(如培养法需2-3天,PCR/ELISA依赖实验室设备)难以满足现场快速筛查需求。尽管免疫层析试纸条(ICA)具备低成本、易操作等优势,但传统胶体金标记ICA的灵敏度低(>104 CFU/mL)且无法定量,亟需技术创新。

创新点:WS2-Au纳米标签颠覆传统检测技术

中国检科院与北京工业大学联合团队开发了一种新型WS₂-Auᴰᵀᴺᴮ SERS纳米标签,突破传统ICA局限:

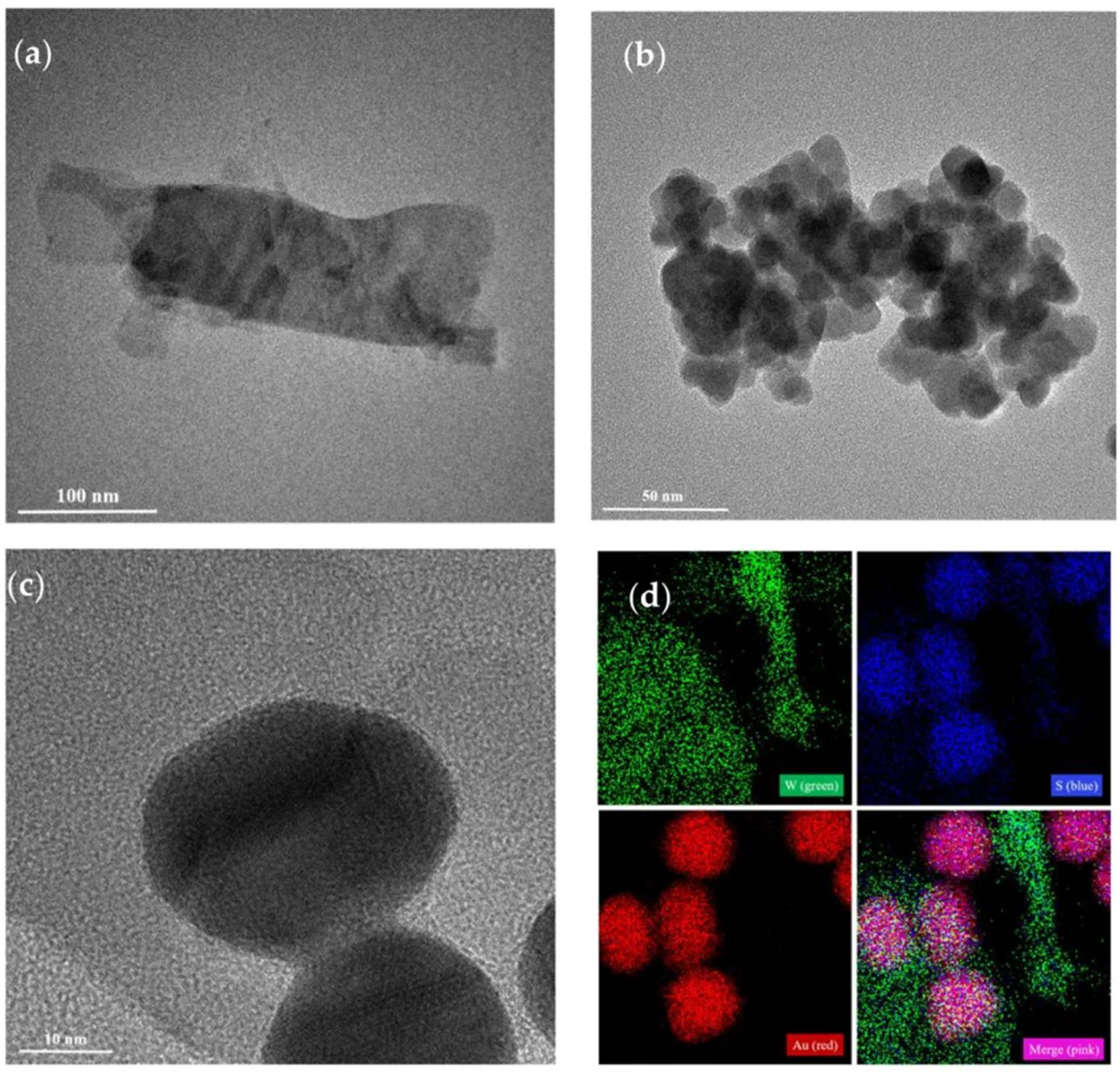

1. 材料设计创新:利用二维材料WS₂纳米片的大比表面积(图1a)作为载体,负载金纳米颗粒(AuNPs)形成密集“SERS热点”(图1b-d);

图1 所制备的二硫化钨 - 金(WS₂-Au)复合物的表征。(a)二硫化钨(WS₂)和(b)二硫化钨 - 金(WS₂-Au)的透射电子显微镜(TEM)图像。(c)二硫化钨(WS₂)表面金纳米颗粒(AuNPs)的高分辨率透射电子显微镜(HRTEM)图像。(d)二硫化钨 - 金(WS₂-Au)的能量色散 X 射线(EDX)元素(钨、硫、金及合并) mapping 图像。

通过硫-金键耦合DTNB拉曼信号分子,实现电磁-化学双增强机制,信号强度较纯金纳米颗粒提升106倍。

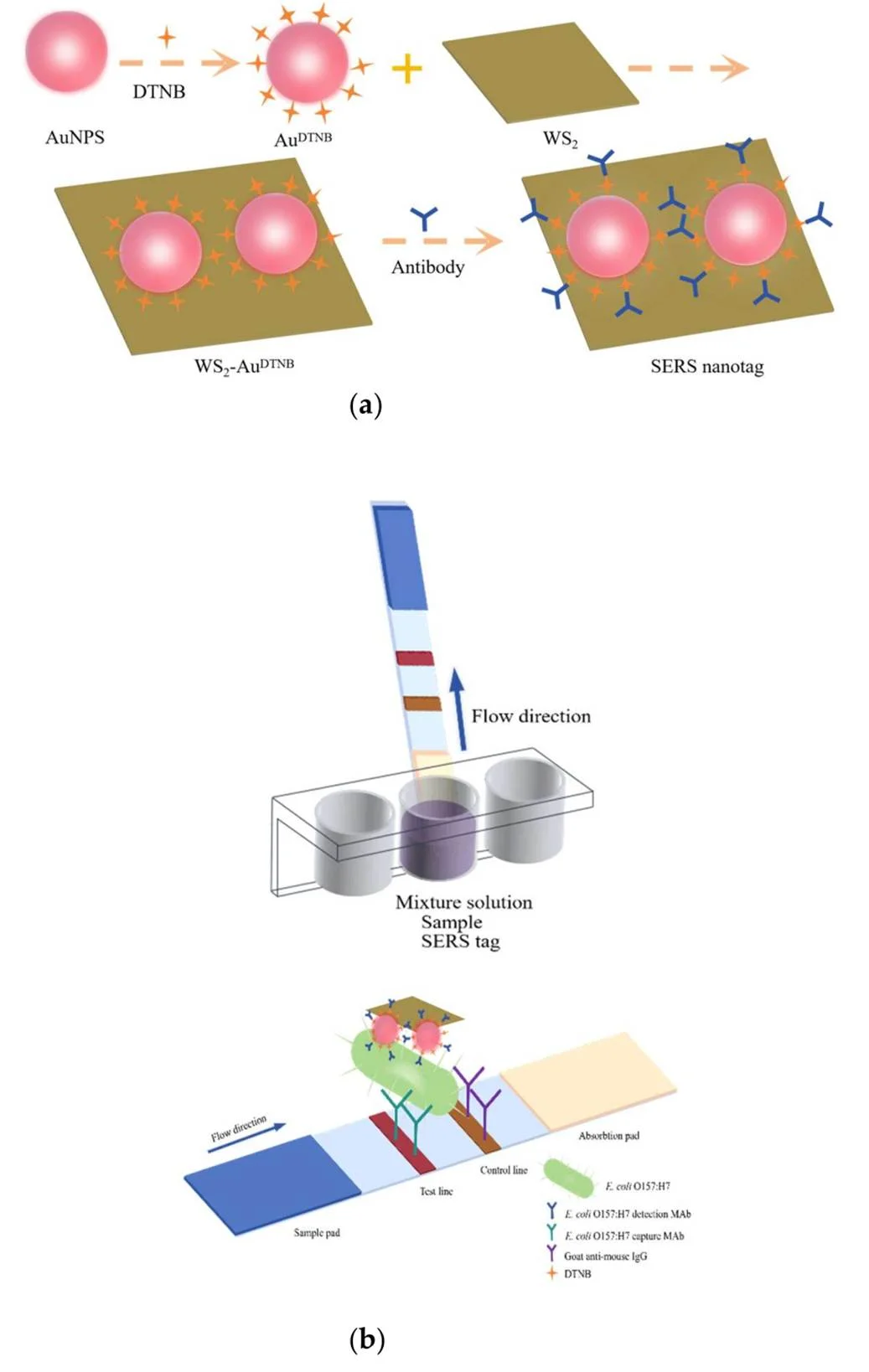

2. 检测流程优化:纳米标签与目标菌结合后,通过试纸条层析捕获(图2b),20分钟内完成检测;拉曼光谱仪读取T线DTNB特征峰(1329 cm⁻¹),实现可视化定性+精准定量双输出。

图2 表面增强拉曼散射免疫层析检测法(SERS-ICA)的制备流程示意图。(a)二硫化钨 - 金 - 5,5'- 二硫代双(2 - 硝基苯甲酸)(WS2-Auᵈᵀᴺᴮ)表面增强拉曼散射纳米标签的制备及抗体修饰过程。(b)用于大肠杆菌 O157:H7 检测的免疫层析试纸条检测流程。

研究成果:灵敏度提升100倍,实际样本验证可靠

1. 超高灵敏度与宽线性范围:

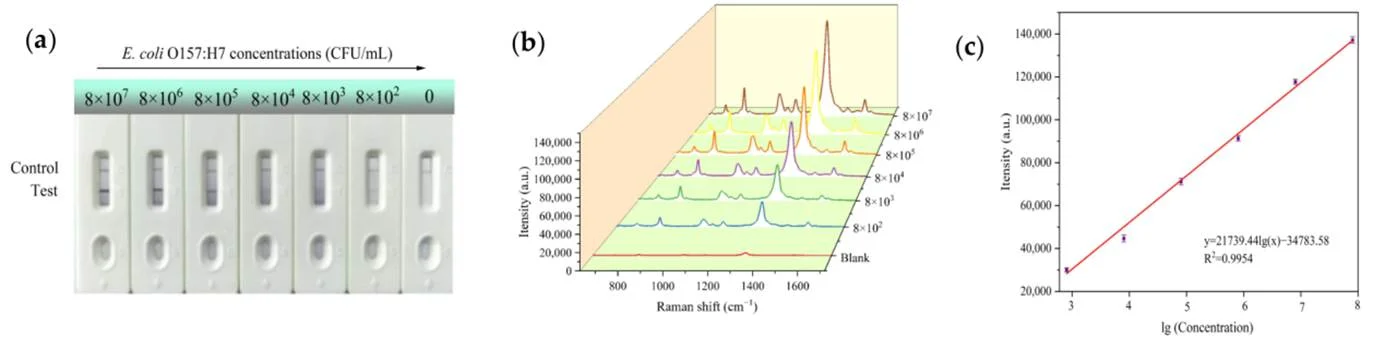

检测限低至175 CFU/mL(比传统ICA提升100倍),线性范围跨越7个数量级(8×100–8×106 CFU/mL)(图3c);肉眼可视阈值达8×10³ CFU/mL(图3a),SERS定量结果与菌浓度对数呈强线性相关(R²=0.9954)。

图3(a)表面增强拉曼散射免疫层析法(SERS-ICA)检测不同浓度大肠杆菌 O157:H7 标准菌液的图像。(b)不同浓度大肠杆菌 O157:H7 的表面增强拉曼散射(SERS)光谱。(c)1329 cm⁻¹ 处的表面增强拉曼散射(SERS)信号强度随大肠杆菌 O157:H7 浓度的对数值呈线性增长。

2. 卓越特异性与稳定性:

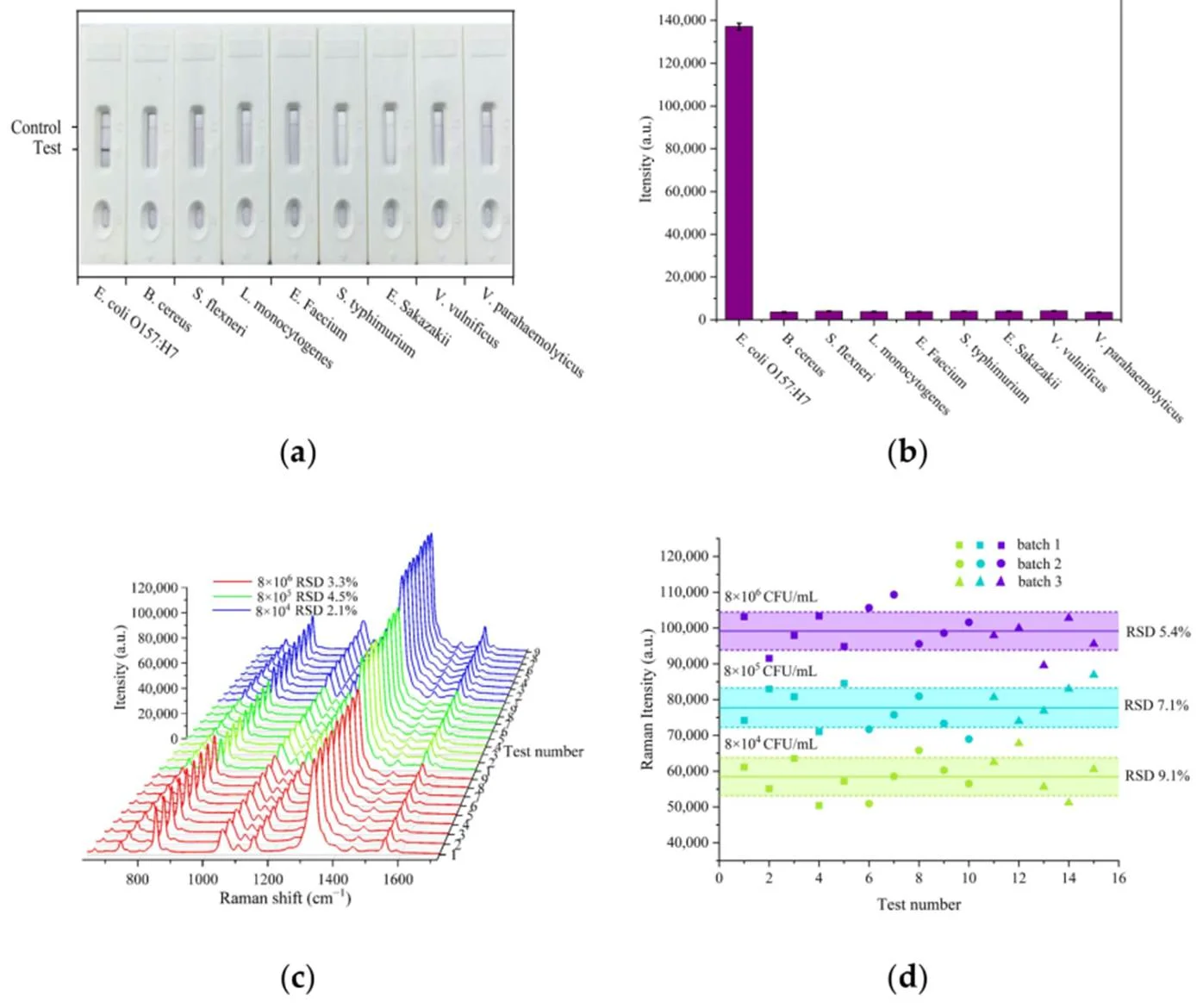

对8种常见病原体(如沙门氏菌、李斯特菌)无交叉反应(图4a-b);批内/批间重复测试RSD<9.1%,满足实际应用需求(图4c-d)。

图4所研发的免疫层析法(ICA)检测大肠杆菌 O157:H7 的特异性和重复性。(a)9 种不同细菌对应的试纸条数字照片。(b)1329 cm⁻¹ 处对应的拉曼强度。(c)9 次大肠杆菌 O157:H7 检测的表面增强拉曼散射(SERS)信号。(d)三批不同试纸条在 1329 cm⁻¹ 处的表面增强拉曼散射(SERS)强度。

3. 实际样本验证成功:

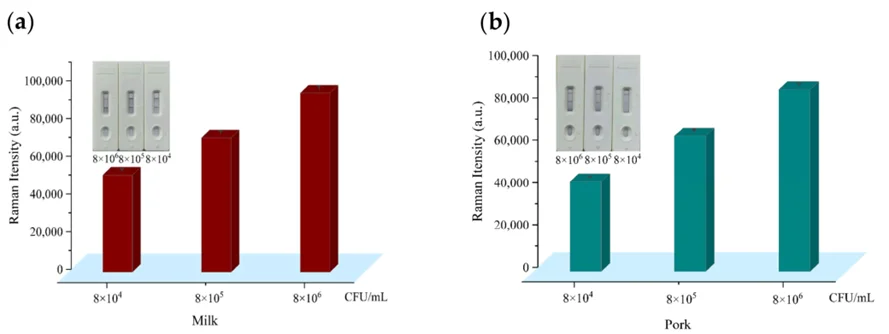

在牛奶、猪肉中添加目标菌,回收率达86.8–117.6%(RSD<9.52%),证明抗基质干扰能力强(图5)。

图5 基于二硫化钨 - 金(WS2-Au)的免疫层析法(ICA)检测(a)牛奶和(b)猪肉样品中大肠杆菌 O157:H7 的实用性测试。

讨论:为何是颠覆性突破?

1. 双机制增强信号:WS2的化学增强与AuNPs的电磁场增强协同作用,突破单一材料限制;

2. 成本与效率平衡:无需核酸扩增或富集步骤,成本低于PCR,速度远超培养法;

3. 现场适用性:试纸条形式兼容便携拉曼仪,为现场检测(POCT) 提供新范式。

总结与展望:迈向多病原体快速筛查

该研究首创的WS2-Au SERS-ICA技术为食源性病原体检测树立新标杆:

短期应用:可集成至食品企业质检流程,实现生鲜产品出厂前快速筛查;

技术拓展:通过更换抗体,平台可扩展至沙门氏菌、李斯特菌等多元检测;

未来方向:开发智能手机耦合式拉曼读卡器,进一步提升现场便捷性;探索多重信号编码策略,同步检测多种病原体(如毒素+细菌组合)。

参考文献:Wang D, Chen Y, Zhang Q, et al. SERS-Based Immunochromatographic Assay for Sensitive Detection of Escherichia coli O157: H7 Using a Novel WS2-AuDTNB Nanotag[J]. Sensors, 2025, 25(8): 2457.

来源:微生物安全与健康网,作者~蔡伟程。