抗菌肽破局!双肽狙击蜡样芽孢杆菌三重威胁

发布时间:2025-08-07 浏览次数:142 分享:

耐热孢子、顽固生物膜、耐药性——食品工业对抗蜡样芽孢杆菌的三大痛点,正被两条人工设计的“分子利刃”精准击破。蜡样芽孢杆菌因其极强的环境适应力(可形成耐热孢子、耐药性菌株及生物膜),成为食品安全的顽固威胁。传统抗生素与化学防腐剂面临耐药性挑战,且对孢子与生物膜效果有限。两种新型抗菌肽D51-P11G与D51-P11K,可同时灭活营养细胞、抑制孢子萌发并瓦解生物膜,为食品防腐提供全新解决方案。

三重打击:高效清除菌体、孢子与生物膜

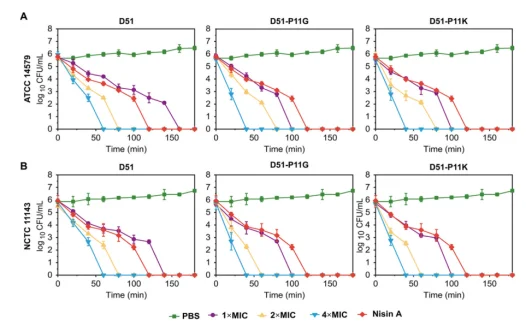

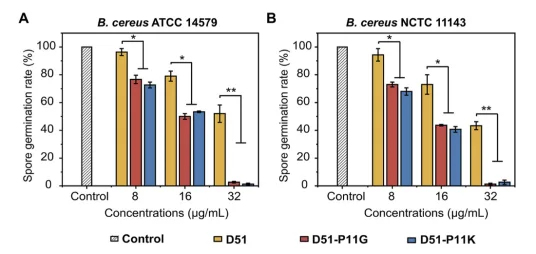

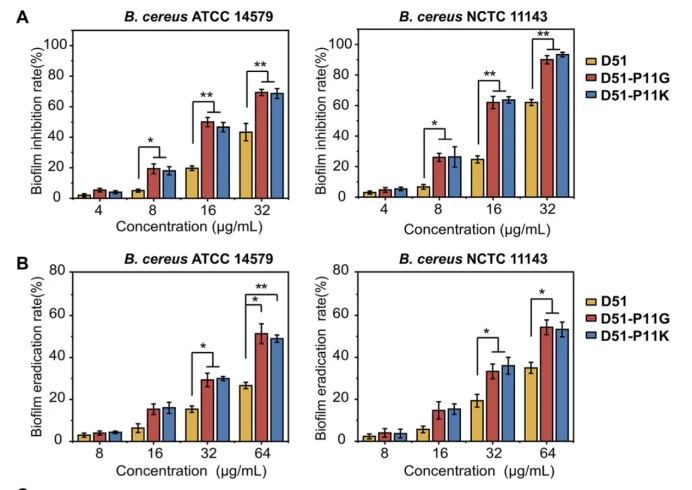

双肽展现全能抗菌效力,对于营养细胞,其MIC值低至 8 μg/mL(与母肽D51相比活性翻倍),4倍MIC浓度下 40分钟内完全杀灭菌体,效果媲美300 μg/mL的乳酸链球菌素(Nisin A);对于顽固孢子,32 μg/mL浓度可完全抑制孢子萌发,阻断其向毒性菌体转化;对于生物膜,16 μg/mL浓度即可抑制60%以上生物膜形成,32 μg/mL时对已形成生物膜的清除率超 65%。一剂多效,直击食品安全三大隐患。

图 1.多肽的杀菌时间动力学曲线。多肽 D51、D51-P11G 和 D51-P11K 在1 ×、2 × 和4 × MIC 下以及尼生素在 2 × MIC 下对 (A) 蜡样芽孢杆菌 ATCC 14579 和 (B) 蜡样芽孢杆菌 NCTC 11143 的杀菌动力学评估[1]

图2 经8、16和32 μg/mL 肽处理的蜡样芽孢杆菌ATCC 14579(A)和蜡样芽孢杆菌NCTC 11143(B)的孢子萌发情况[1]

图3 多肽抗蜡样芽孢杆菌生物膜的作用。(A) 8、16 和 32 μg/mL 肽对蜡样芽孢杆菌 ATCC 14579 和蜡样芽孢杆菌 NCTC 11143 生物膜形成的抑制作用。(B) 肽对消灭蜡样芽孢杆菌 ATCC 14579 和蜡样芽孢杆菌 NCTC 11143 已形成的生物膜的影响[1]

颠覆性机制:双靶点爆破细胞防线

双肽通过双重作用摧毁细菌。通过物理破坏和遗传干扰,双重保障杀菌彻底性。膜裂解主导:电镜图像显示,肽处理后的菌体细胞膜严重皱缩破裂,胞内物质外泄;流式细胞术证实 80%细胞膜通透性增加(4×MIC处理1小时)。DNA结合辅助:凝胶电泳实验首次发现,双肽可紧密结合细菌基因组DNA(4×MIC时DNA完全滞留加样孔),干扰遗传物质复制。

食品实测:米饭、肉糜中的高效护卫

真实食品基质验证应用潜力:

米饭模型:添加32 μg/mL双肽4小时,菌载量显著降低 2.5 log CFU/mL(效果优于300 μg/mL Nisin A的1.8 log减少)。

肉糜模型:同等浓度下菌量减少 1.9 log CFU/g,与Nisin A相当。

局限性:肉糜中脂肪、酶等成分可能部分削弱肽活性,提示未来需优化食品适配性。

从实验室迈向餐桌的关键一步已实现。

安全稳定:食品级应用的基石

双肽具备工业化核心优势。第一,高安全性。32 μg/mL浓度下对小鼠红细胞几乎无溶血活性;对乳酸菌、双歧杆菌等 益生菌无害,保障肠道微生态平衡。

第二,强稳定性。80°C加热1小时仍保持完全活性;耐受胃蛋白酶、胰蛋白酶等常见食品蛋白酶。第三,低耐药性。连续传代15代后,细菌对双肽的敏感性未显著降低(对比氨苄青霉素耐药性提升10倍)。

全球每年约百万起食源性疾病与细菌毒素相关,其中蜡样芽孢杆菌引发的疫情频发。其生物膜可附着于食品加工设备,常规清洗难以彻底清除。而D51-P11G与D51-P11K的短链合成优势(仅含疏水/带正电荷氨基酸)为规模化生产铺平道路。

当人工智慧遇上自然进化,食品安全迎来“肽”时代新武器。

参考来源:[1]Li Y, Wang M, Li Y, et al. Two novel antimicrobial peptides against vegetative cells, spores and biofilm of Bacillus cereus[J]. Food Control, 2023, 149: 109688.

来源:微生物安全与健康网,作者~崔创。