告别胎牛血清:如何用“无血清魔法”让支原体疗法从实验室走向吨级生产线?

发布时间:2025-09-23 浏览次数:8

支原体(Mycoplasma)是一类无细胞壁的微生物,广泛存在于人类、动物和植物中。由于其独特的生物学特性,支原体在医学研究和疫苗生产中具有重要地位。支原体疫苗基于其能够诱导特异性免疫反应的能力,已被用于治疗或预防多种疾病。然而,支原体疫苗的生产通常依赖于宿主细胞的培养,而传统的支原体细胞培养需要使用含有血清的培养基,这在一定程度上限制了其大规模生产的可行性。

无血清培养基的开发与挑战

传统上,支原体的培养依赖于含有动物血清的培养基,如胎牛血清。血清为细胞提供了重要的生长因子和营养物质,但同时也带来了一些问题。血清来源不稳定,批次之间存在差异,且血清中可能含有其他病原微生物,这可能影响疫苗的安全性。为了克服这些问题,研究者们积极开发无血清培养基,以实现支原体疫苗的标准化、低成本生产。

无血清培养基的核心优势在于去除了血清中的复杂成分,使用合成或植物来源的替代成分,如氨基酸、维生素、脂质、糖类等,从而为支原体提供必需的营养物质。这种培养基不仅降低了生产成本,还提高了生产的一致性和安全性。此外,去除血清还能减少潜在的病原污染风险,使疫苗生产过程更加可控。

研究亮点:无血清培养基的创新应用

在《MICROBIOLOGY SPECTRUM》上发表的研究中,研究者们针对支原体大规模生产的需求,开发了一种新的无血清培养基。这一培养基经过优化,能够有效支持支原体的生长和增殖,同时避免了传统血清培养基中常见的变异性和污染风险。该无血清培养基的开发关键在于通过优化成分,精确调节支原体生长所需的环境条件,确保了细胞的快速增殖和高效表达。

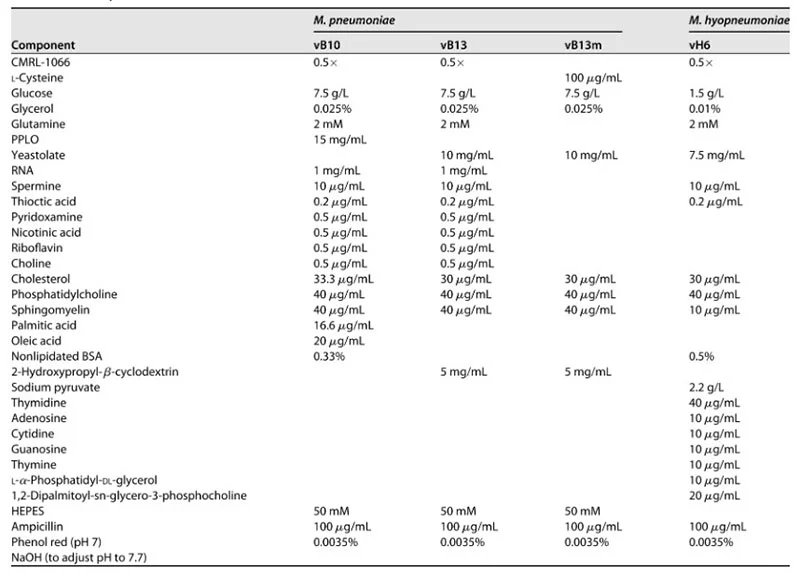

具体来说,研究人员通过对传统培养基的深入分析,发现血清中的一些特定成分对支原体的生长至关重要。这些成分包括某些氨基酸、糖类以及脂肪酸等。研究人员利用合成化学手段重新配置了培养基配方,成功实现了支原体在无血清条件下的稳定生长。与此同时,研究者还优化了培养过程,通过调整培养温度、pH值及其他环境因素,提高了无血清培养基的适用性和生产效率。

表1 不同无血清培养基配方

无血清培养基在支原体疫苗生产中的应用

1. 降低成本与提高效率

采用无血清培养基不仅减少了对动物血清的依赖,降低了生产成本,还提高了生产过程的稳定性。在大规模生产过程中,血清的批次差异可能会导致疫苗质量的不稳定,而无血清培养基则提供了更为一致的培养环境。研究表明,使用无血清培养基可以显著提高生产效率,缩短生产周期,从而降低疫苗的成本,使其更具市场竞争力。

2. 提高疫苗的安全性

传统血清培养基可能带有未知的病原体和病毒,存在一定的生物安全风险。而无血清培养基通过去除血清成分,避免了这些潜在的风险,确保了生产的疫苗不含有任何外源性污染。这对于保障疫苗的安全性至关重要,尤其是在全球疫苗生产需求日益增长的今天,确保疫苗的纯度和安全性变得尤为重要。

3. 扩大生产规模

研究表明,无血清培养基能够有效支持支原体的高密度生长,在大规模生产中展现出优异的适应性。相比于传统培养基,使用无血清培养基可以在更短时间内获得更多的支原体,从而满足大规模疫苗生产的需求。这一创新不仅提高了生产效率,也为疫苗的全球供应提供了可行的解决方案。

持续优化与未来展望

尽管无血清培养基在支原体疫苗生产中展现出许多优势,但这一技术的优化仍在进行中。研究人员继续探索更为高效和经济的无血清培养基配方,以适应不同类型的支原体及其他细胞系的生产需求。随着技术的进一步发展,未来的无血清培养基将在生产效率、成本控制和安全性等方面发挥更大的作用。

参考文献:doi: 10.1128/spectrum.04859-22

来源:微生物安全与健康网,作者~陈韩芳。