突破传统检测局限:功能化石墨烯量子点荧光传感器阵列借机器学习 5 分钟定位致病菌

发布时间:2025-09-15 浏览次数:100 分享:

致病菌是引发食源性疾病、医院感染等严重健康问题的主要源头,全球每年约 770 万人死于细菌感染,占总死亡人数的 13.6%,仅次于缺血性心脏病。传统致病菌检测方法存在明显局限:细菌培养虽准确但流程复杂、耗时久,不适合现场快速检测;PCR 技术虽灵敏快速,却需专业人员与设备,成本高且可能存在误差;ELISA 等免疫方法操作简单但样品制备繁琐、检测时间长;SERS 和质谱技术虽精度高,却依赖昂贵设备与完整数据库,难以普及。针对这些痛点,合肥工业大学研究团队开发出一种结合机器学习的功能化石墨烯量子点荧光传感器阵列,为致病菌快速检测提供了新方案。

该研究的核心是氮硫共掺杂石墨烯量子点(NS-GQDs),团队通过简单的水热法合成该材料,全程未使用镉、铅等有毒金属元素,兼具环保性与低成本优势。为提升检测特异性与灵敏度,研究人员用三种抗生素(壮观霉素、卡那霉素、多粘菌素 B)对 NS-GQDs 进行功能化修饰,分别得到 S-NS-GQDs、K-NS-GQDs 和 B-NS-GQDs 三种传感器单元。其中,S-NS-GQDs 可通过壮观霉素与细菌 30S 核糖体亚基结合,K-NS-GQDs 借助卡那霉素识别细菌 80S 核糖体复合物,B-NS-GQDs 则利用多粘菌素 B 与细菌表面脂多糖的高亲和力实现靶向结合,三种单元对不同细菌的亲和力存在差异,为广谱检测奠定基础。

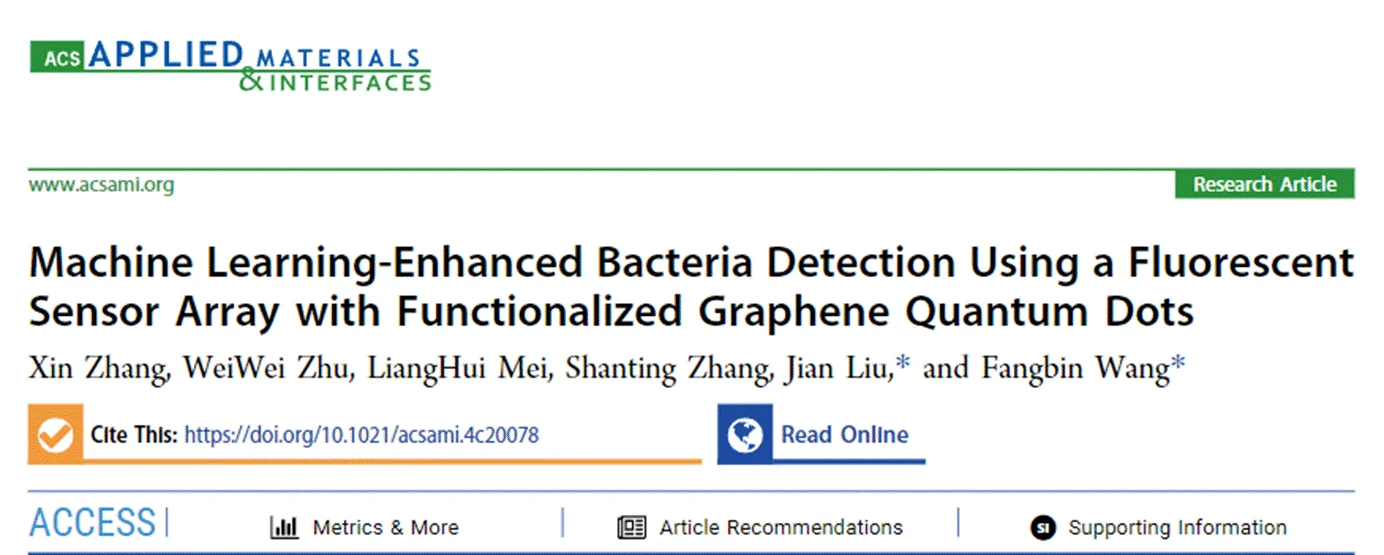

图 1:展示 S-NS-GQDs、K-NS-GQDs、B-NS-GQDs 的 TEM 图像及粒径分布直方图,呈现三者形貌与平均粒径(4.20nm、4.00nm、6.06nm)。

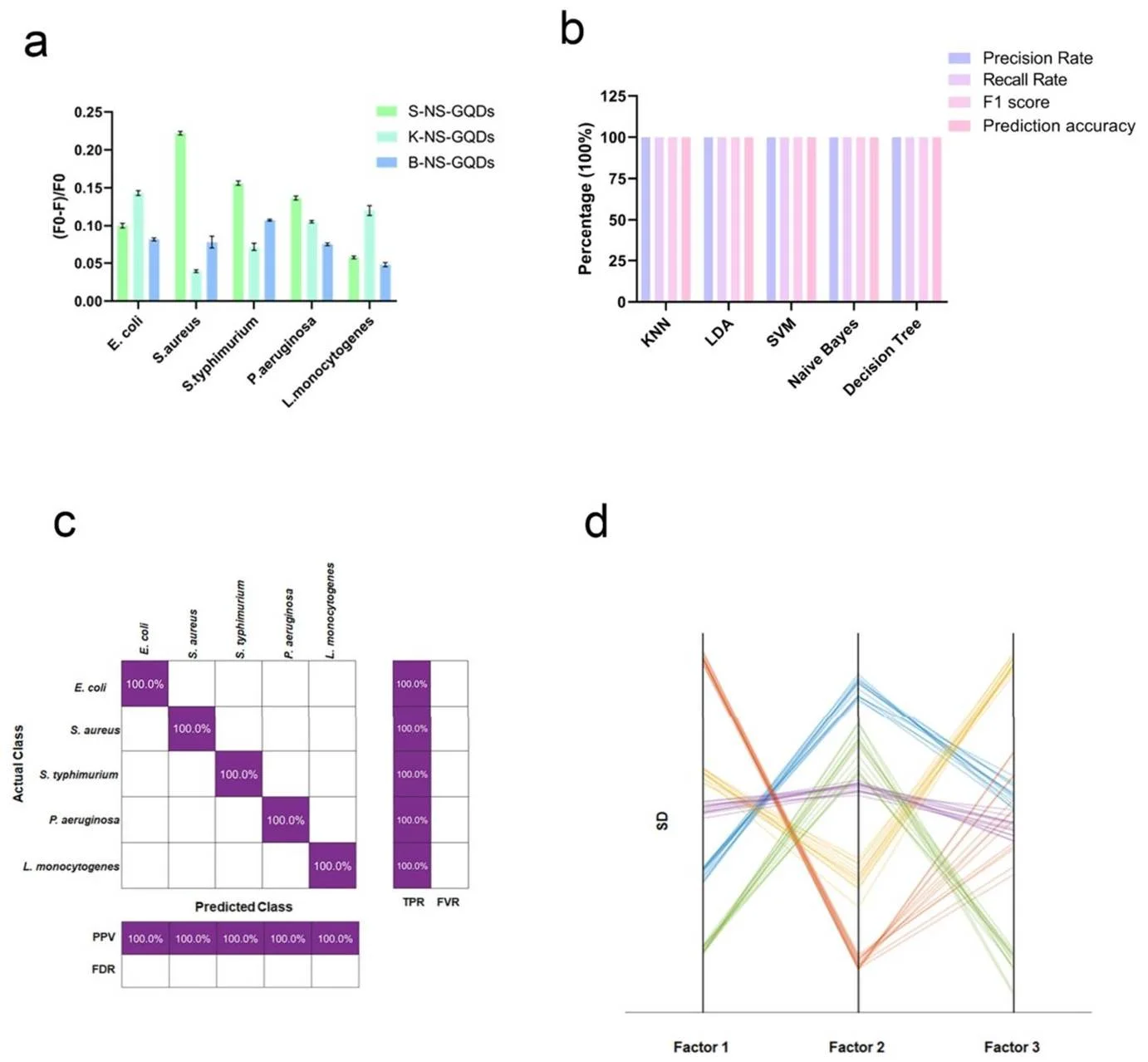

检测过程中,功能化 NS-GQDs 与细菌结合后会发生聚集,触发 “聚集诱导猝灭(ACQ)” 效应,导致荧光强度显著下降。由于不同细菌的表面电子特性、结构存在差异,与三种传感器单元的结合能力不同,最终产生的荧光猝灭程度也各不相同,形成独特的 “荧光响应指纹”。为精准识别这些差异,团队引入机器学习技术,采用线性判别分析(LDA)、K 近邻(KNN)、支持向量机(SVM)、朴素贝叶斯、决策树五种算法对荧光响应数据进行分析,有效提升了检测准确性。

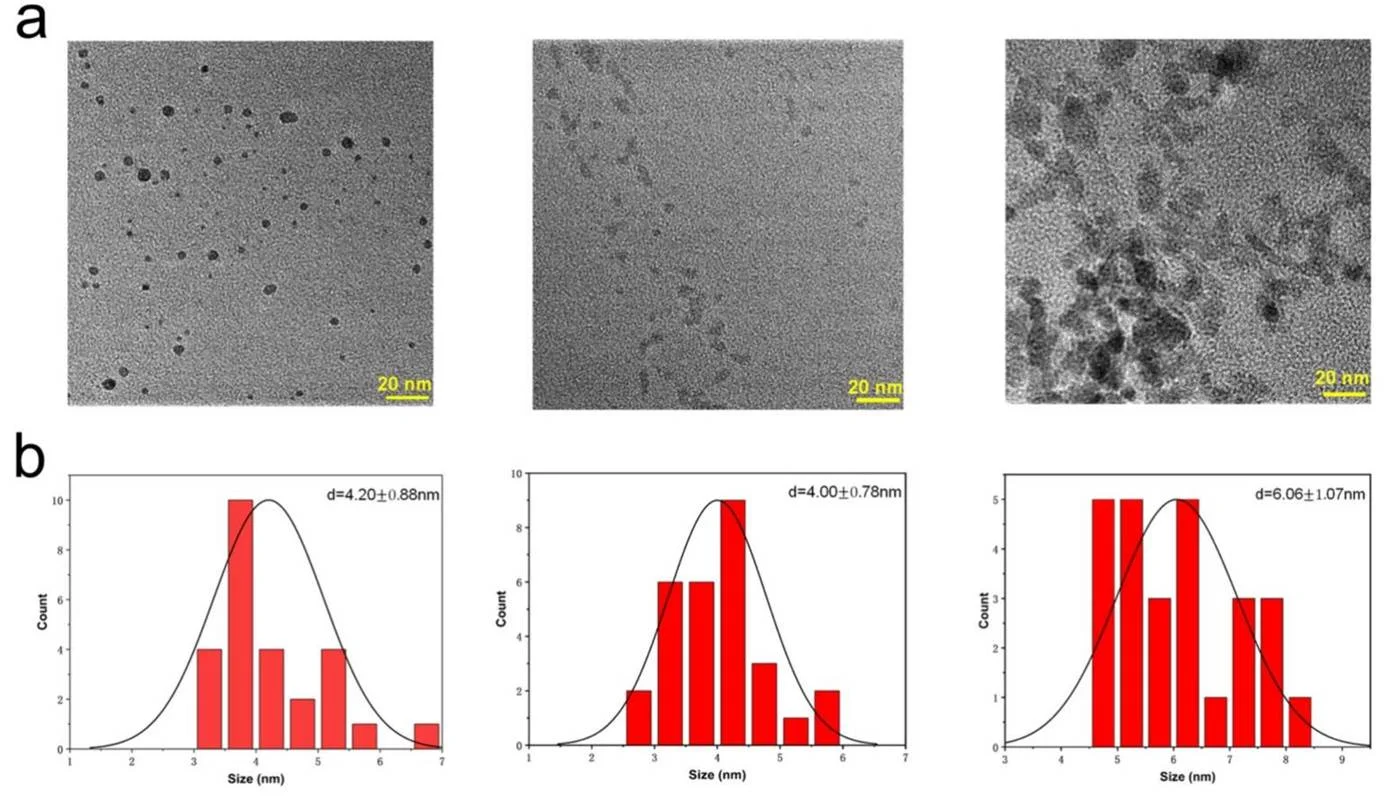

图 2:呈现三种 NS-GQDs 的 XPS 光谱(含 C、N、O、S 元素)及 FT-IR 光谱,反映其化学组成与官能团特征。

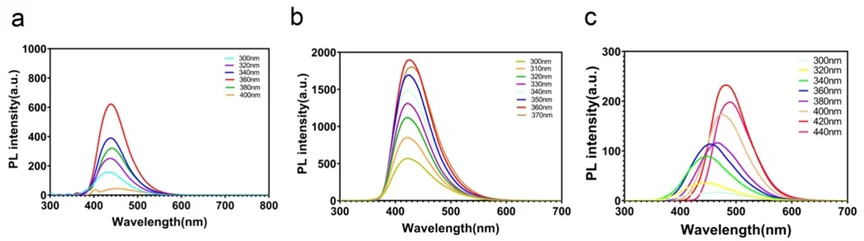

图 3:展示三种 NS-GQDs 在不同激发波长下的荧光发射光谱,确定其最优激发波长(S-NS-GQDs、K-NS-GQDs 为 360nm,B-NS-GQDs 为 420nm)。

实验结果显示,该传感器阵列可在 5 分钟内完成检测,对鼠伤寒沙门氏菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、单核细胞增生李斯特菌五种常见致病菌的识别准确率达 100%,即便细菌浓度低至 1.0×10³ CFU/mL,仍能精准检测。在稳定性与抗干扰测试中,传感器面对 Na⁺、K⁺、Cl⁻、NO₃⁻等离子,以及葡萄糖、半乳糖、精氨酸、赖氨酸等常见干扰物质时,仍能清晰区分目标细菌;连续 20 次重复测量后荧光强度衰减微弱,储存 15 天信号依旧稳定,且在 20-40℃温度范围内性能不受明显影响,展现出强抗干扰性与稳定性。

图 4:包含三种 NS-GQDs 与五种细菌的荧光信号变化、算法识别效率、KNN 混淆矩阵(TPR/PPV 均 100%)及并行坐标图,验证识别准确性。

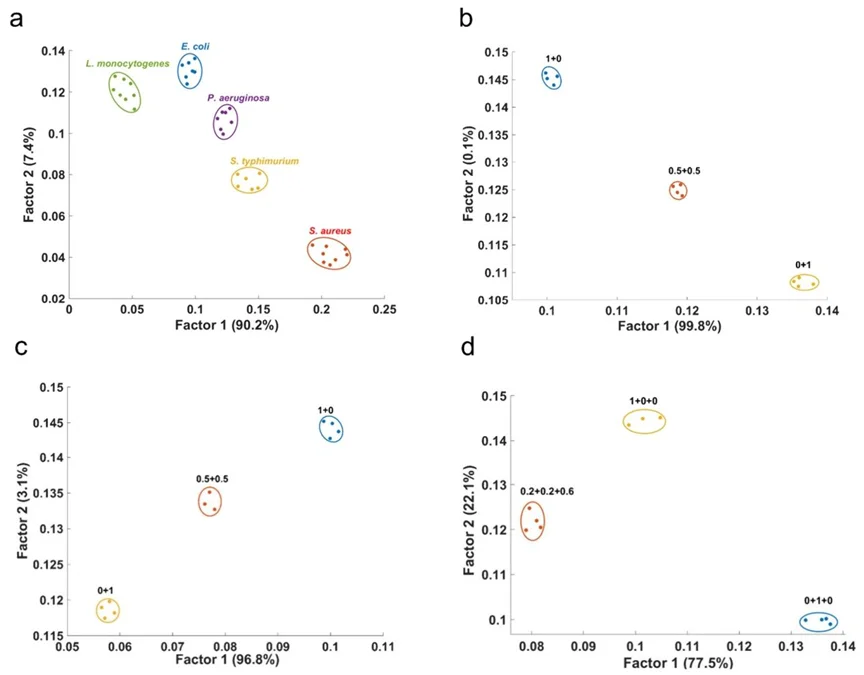

为验证实际应用价值,团队在自来水、牛奶等真实样品中进行测试:将五种致病菌接种到经灭菌处理的自来水与牛奶中,传感器阵列均能准确识别;对包含 36 个单一细菌样本、23 个二元混合样本、11 个三元混合样本的 70 个盲样检测时,全部实现精准识别,进一步证明其在复杂实际场景中的适用性。

图 5:呈现 PBS 中未知单一、两种、三种混合细菌的得分图,显示 36 个未知单菌样本等的精准识别。

该传感器阵列融合了功能化纳米材料与机器学习的优势,既解决了传统检测方法耗时、成本高、操作复杂的问题,又具备高灵敏度、高稳定性与环保性,未来有望在食品安全监测、临床感染快速诊断、公共卫生防疫等领域广泛应用,为致病菌防控提供高效、便捷的技术支撑。

参考文献:Zhang X, Zhu W W, Mei L H, et al. Machine learning-enhanced bacteria detection using a fluorescent sensor array with functionalized graphene quantum dots[J]. ACS Applied Materials & Interfaces, 2025, 17(2): 3084-3096.

来源:微生物安全与健康网,作者~徐礼龙。